我们和北方新一轮降温同天抵达海原。

飞机降落在中卫,这是一座建立不到20年的城市,只有一个区、两个县,我们降落的机场以西不远就触到了中国第四大沙漠——腾格里沙漠的东南边缘,从中卫机场前往海原华润希望小镇,还有140多公里,将近两小时车程。

车窗外阴云欲雪天的淡日笼罩着层层叠叠的黄土山丘,后者好像被一把硕大无朋的锯子统一削平了山顶,并固执地拒绝再承载任何形式的生命,荒凉,冷峻,沉默,宛如土黄色的波浪般向远方扩散,铺排出西海固的气质。西海固,囊括了固原市原州区、西吉县、隆德县、彭阳县、泾源县,吴忠市同心县、盐池县、红寺堡区和中卫市海原县在内的9个贫困县区,宁夏有超过7成贫困人口生活在这块黄土高原地区,这里的年降水量只有300毫米,蒸发量却能达到降水量的10倍。回族摄影家王征从上世纪90年代中期开始聚焦西海固地区,他拍摄的照片在十年后出现在北京798举办的一场名为“永远的西海固”的摄影展上。贫穷并不是什么值得展示的东西,所幸,通过他的镜头,人们得以走近西海固那被大自然封印与隔绝的孤独。

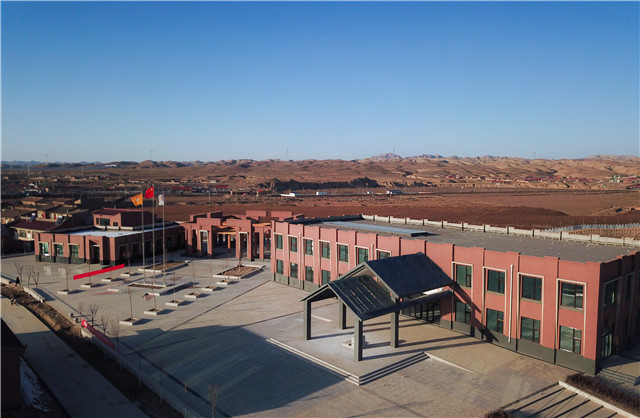

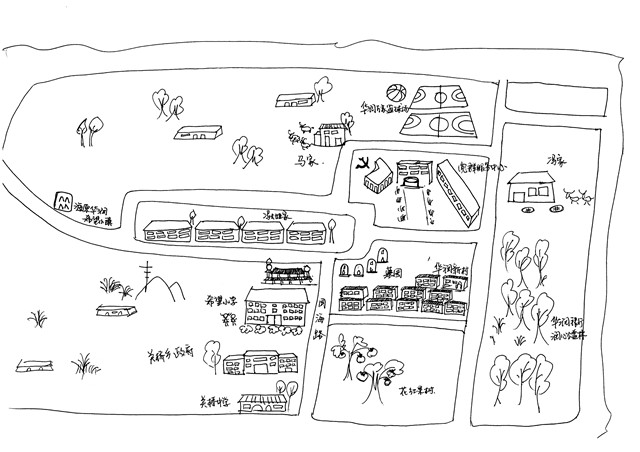

2016年1月,华润选定西海固地区最贫困缺水的海原县关桥乡关桥村建设海原华润希望小镇。同年11月,项目组进驻。三年后,我们已经在前往竣工的小镇的路上了。

小镇项目组的驻地位于海原县关桥乡政府办公楼一侧的一栋二层小楼,这里从前是村计生所,这几年计生政策逐渐放开,计生所的业务日益废弛,遂空出来这栋小楼分给项目组办公和住宿。位于一楼的这间目测20个平方左右的办公室塞进了6张办公桌、10把椅子、一排破旧柜子,柜子上端正地摆着9个安全帽,办公桌上堆着几大摞工程造价单, 小镇竣工后,项目组跟项目公司的员工挤在这里,进行最后的结算。据说这个房间曾经是计生所的手术室,留下的器材也曾造成过一些小“事故”。

“我刚来的时候,有天晚上跟王嘉聊天,把手术室里头搁的那个紫外线消毒灯打开了,照了一宿。第二天就感觉皮肤黑了一层,还脱皮,我们还说这海原的太阳也忒厉害了!”廖志恒坐在办公室隔壁会客室的沙发上,猛吸了一口烟,说到。他是海原华润希望小镇项目组的组长,也是这里的“元老”,到今年11月6日,他就整好在关桥待满三年了。

会客室和办公室相连,门敞开着。在廖志恒娴熟地用配不成套的茶具给我们倒茶的当口,一个回族老乡熟门熟路地走进来,从口袋里掏出一张看上去像是收费单据的纸头,跟廖志恒叽里呱啦地讲起来。我完全听不懂老乡的方言,只好尴尬地左顾右盼。我面前的茶几上下层毫无章法地挤下了一堆杂物,茶叶罐子,碗筷,敞着口的半瓶枸杞,半打一次性纸杯,书报本子,都在拼命压缩身体,抢夺一席栖身之地。沙发和墙壁的缝隙里塞进了一个快递箱子,两桶自煮火锅和一盒午餐肉探出了头。项目组就在这个狭小的空间里吃饭,谈事儿,以及接待随时可能从门口冒出来的老乡。

老乡的问题看起来得到了解决,廖组长建议我们先去小镇上逛逛。

出了乡政府往左拐,再走几步就是改建后的海原华润希望小学。门卫大爷很机警地问我们从哪儿来,听到我们报上华润的名号,他显然放下了之前的戒备,“哦”了一声就挥手放我们进去。在小镇乃至整个关桥村,“华润”可能都是一张让人放心的通行证。

教学楼是乡镇学校常见的样式,项目组重做了它的外立面,改造了教学楼的大门和门厅。跟中国几乎所有小学一样,进门处的影壁刻着“好好学习,天天向上”的标语,走廊里贴着范仲淹、杨振宁等名人的画像和激励性的话语。中国如此庞大,从城市到乡村的学校却不约而同地执行着统一的设计风格,不得不令人惊奇。操场一侧有一排低矮的红砖房,是项目组给学校新建的水厕。厕所,足以凭一己之力打破所有关于中国乡村诗情画意的美好想象,今年,中央财政投入70亿元投入农村“厕所革命”,但由于缺水等原因,小学依旧保留下了旱厕。

教学楼后是一栋学生宿舍。我们走上二楼,每个房间都敞开着门,坦荡地展示着让人震惊的匮乏。一间女生宿舍上上下下地排布了14个铺位,床与床之间没有可以走动的通道,我寻思她们要怎样闪转腾挪到自己小小的床铺。项目组的同事指给我看摆在门口的一个半米高的塑料桶,白色的桶身已经发黄,桶上扣着一只绿色的塑料水瓢,桶里储藏着这个寝室14个小姑娘的日常用水,包括饮用水。这时,不知从哪个角落弹出两个欢脱的小女孩,不好意思地悄悄瞥了我们一眼,跑走了。我的目光追着她俩的身影,从二楼望下去,小花坛里杵着一杆自来水管,两个人在那里洗着饭盒,说着不知道什么开心事儿。在今天这种气温里,那水一定很凉。

走出学校时恰逢放学,遇上一年级某个班级。我差点忘了七八岁的孩子有多么小只。不过,再大的书包也压不住孩子爱玩闹的天性和过分旺盛的精力,一队小小的小人儿连蹦带跳地涌向校门口。城里每到放学时分,接送小孩的家长能把校门口围个水泄不通,在这里,只有零星几个家长在等待,大多数小孩都是自己步行回家。

在往党群服务中心去的路上,我们就遇到了一对姐弟,小男孩的书包上印着一个花哨的蜘蛛侠图案。漫威超级英雄出现在中国西北内陆村庄一个小朋友的书包上,这场景魔幻极了。遥远偏僻的山村亦在承受着全球化的冲击,而当他们看着同样的动画片时,是否也能憧憬同样的未来?这么想着,眼见两个小小的身影消失在了道路尽头。

小镇道路两边的围墙十分洁白,粉刷着红色的标语和口号,“乡村振兴 产业兴旺是重点”“实施乡村振兴战略”等等,不一而足。围墙下的绿化池里种着一茬一茬韭菜,还有些状似大白菜的绿叶菜,非常具有中国特色的绿化工程。

党群服务中心建在一片开阔的空地上,门前正中心的位置矗立着一眼“红军井”和一块石碑。当年西征红军进驻后,在清真大寺东南一口遗弃多年的老井里挖出了水,缓解了用水困难。清真大寺没能逃过60年代的劫难,所幸这口井完好的保留了下来。“这片以前都是荒草,土房子,”带我们参观这里的冯英大姐说。如今这处造型现代的建筑还是扩建改造后的村卫生室、润农农民专业合作社、小镇物业管理有限公司的驻地,冯大姐是物业公司的监事和综合部主管,算是这儿的“大管家”了。她脸盘圆润,身材敦实,穿着红色的棉马甲和红色运动鞋,时髦爱俏,讲话爽利,跟我们谈起来滔滔不绝。我想多半是因为华润建设的小镇位于老少边穷地区,男人们外出务工,小镇上多是老人、妇女和孩子,所以特别出能干的“女将”。

在项目组进驻之初,冯大姐受雇打扫办公室卫生,她手脚麻利、办事儿靠谱、各屋钥匙管得井井有条,给大家留下了深刻印象。在筹备小镇物业公司的第一时间,大家就想到了她。不过,在项目组观察着她的时候,冯大姐也在“暗中观察”这群年轻人。

“可不容易呐。我给他们打扫卫生那会儿,一大早天没亮就有来找事儿的村民,有的还说脏话哩,他们还很耐心。”冯大姐回忆起项目组刚入驻时的事儿,也就是从那时起,她从内心接受了这群年轻人,后来从成立润农合作社到物业公司,她都是主力军,忙前忙后,尽心张罗。

希望小镇也把希望带到了她的生活中。

冯大姐主动说起家里的情况,她抬起厚实的手掌,胖胖的手指点点窗外让我看。顺在她指的方向,视线越过层层叠叠的新房,停留在一排高耸的太阳能热水器。“就那儿,那片就是我家。”

冯大姐的新房在小镇新建的一排沿街商铺里,说是商铺,其实是两层的商住两用楼,上层住家,下层可供经营些小买卖,两层加起来有160平米。她和父母,儿子,刚刚搬进了新房。最开始还满腹狐疑不知道华润要干嘛的老父亲,现在主动跟附近村的朋友炫耀起新房来,“捡了大便宜”。

“您这是豪宅啊,我家还没有这个零头大,”我说。

“那可不能跟深圳比,”冯大姐开心地笑了,“不过你们办公环境可真好!”

我猜她说的是春笋。哦,忘了说,冯大姐是小镇上为数不多出过远门的妇女。我们聊天的时候,她刚从深圳慈善博览会回来,宣传“剪纸”这项民族技艺。之前连火车都没坐过的她,第一次出远门就坐上了飞机。

“到深圳我还给村儿里人拍马路,商场,她们还不相信说这不电视上的么,我说是真的!”为了增加现场感,冯大姐边说边把手握成一个方形,模仿拍视频的动作。在深圳,她参观了中国华润大厦,坐了地铁,还给儿子带回了一套画笔,“这边根本买不到的,他都舍不得带到学校去,”她说。

孩子永远是母亲一说起就停不下来的骄傲。冯大姐有个10岁的小男孩,小镇竣工那天,冯大姐给华润来的领导们作讲解,儿子特骄傲地跟同学们说了妈妈的“事迹”。

“我告诉他别‘嘚瑟’,”冯大姐哈哈大笑着说。

除了感受到华润带给母亲、带给整个家庭的变化,10岁的小男孩也承受着华润带给他的“离别伤感”。

冯大姐说,儿子特别喜欢华润银行来支教的赖老师。“他当过兵,我儿子就崇拜当兵的。赖老师走了以后,我看他还真闷闷不乐了好几天,”冯大姐说还好她联系上了赖老师,他通过微信跟儿子视频了几次,陪他聊天、谈心,小男孩才渐渐放下失落,“他知道我要去深圳,还说‘妈妈,你去看看赖老师和米老师’。”

早些年,冯大姐经常外出打工。夏至过后,宁夏各地陆续迎来枸杞成熟季,她就带着村里的妇女去外地的果场摘枸杞。这可是个细致活儿,枸杞又小又软,采摘时必须特别小心,破皮儿就不值钱了。有时她连续一个月吃住在果场,回不了家。她也尝试过卖彩票,去工地做些搬砖的粗重活儿。“从前就是想说带着儿子凑合过,现在不这么想了,”冯大姐现在是小镇物业公司和润农农民专业合作社的监事,还当上了小镇非遗剪纸班的班长和物业公司综合管理部主管。现在的她拥有一份稳定的收入,住进了新房,有了自己逐渐起步的事业,看着生活一点点往好处去。

如果不是后来同事悄悄告诉我,我真猜不出眼前的冯大姐是个80后,后面再见到她,我悄悄改变称呼叫她“冯姐”,去掉了“大”字,会不会感觉年轻一点儿呢?不知道她有没有听出我的心思。

告别了她,我们起身往回走,路上还拐去看了那排被命名为“回商风情”的沿街商铺。回族虽以农耕为主,却一直有着善商的美名。唐朝以来,回商就活跃在丝绸之路上。长安、河西走廊及东南沿海的广州、扬州、杭州、泉州等城市,遍布回商的马队,经营香料、珠宝、皮张等货品。新中国建立前,北京市的珠宝业大约有70%是回民经营的,回族女作家霍达获得茅盾文学奖的作品《穆斯林的葬礼》,就聚焦了老北京一个经营玉器生意的回民家庭。

晚上,我们跟项目组一起吃饭。小镇竣工后,项目组的厨子也走了,每天都是几个大老爷们轮流做饭。冰箱冷冻层搁着两袋牛肉大葱水饺,冷柜里冰着一些肉,靠墙的柜上放着一口巨大的电饭锅,旁边整齐码放着四瓶腌菜,厨房里间的角落堆放着一袋一袋蔬菜,以及一塑料袋目测可以填满柜上那口电饭锅的挂面。夜里气温更低了,小厨房里没有什么取暖设备,我冻得揣着手,连微信都不想回,被寒冷彻底治好了“手机病”。在我们靠发抖取暖的时候,大伙已经在厨房忙活起来了,菜要在室内洗好切好,再端到室外的灶台炒,那个土和砖头砌成的简陋灶台恐怕可以根据厚厚的油垢断代。

不一会,一条热腾腾的豆豉鱼端上了桌,廖志恒招呼我们快点儿盛饭,“不然等会儿可就没了!”

这就是我们跟项目组一起吃的第一餐饭。留下的几位项目组成员都来自川渝地区,为了照顾我们,菜里没放一颗辣椒。

当晚,我们住在海原县城。回县城的路上一路畅行,一辆车也没有,我们的小车被巨大的寂静裹挟,只能听到发动机的轰响。天气很糟,黑暗像浓雾一样,本来还想着能看到星河的我们一无所获,不过第二天,大自然用意想不到的方式补偿了我们。

第二天一早,原本绵密的雨点变成稀稀拉拉的冰渣,又变作扑簌簌的雪花。去小镇的路上,昨天的黄土山变成了雪山,莽莽苍苍,愈发辽远空寂。在下雪的日子,我们提出去小镇居民家做做客,体验下他们暖和的新房子。

2017年6月18日,推土机在关桥乡落下了第一铲,此后两年间,223处院落在希望小镇的范围内平地而起,涉及343户人家。我们的第一站,来到村民马田虎家的新建房。

马田虎一家刚搬进新居不到半年,这是一套占地140平方的可选最大户型,主卧、客厅、厨房一字排开,与入户门中间隔着两米宽的走廊,地面瓷砖擦的透亮,贴墙根摆满了花花草草,可见房屋主人对新居的珍惜和喜爱。马田虎把我们请进里屋,执意让我们坐上炕头,老母亲和媳妇忙前忙后地给我们端来自家种的香水梨,满满当当地盛了两大盘。马田虎的媳妇眉眼清秀,话很少,招呼完我们就一溜烟不见了踪影。老母亲倒是非常热情健谈,“抢答”我们的每一次提问。我实在听不懂她在讲什么,只能隐约分辨出一些词汇,前后串联起来推断她的意思,再加上马田虎在旁边帮着翻译,我大概知道了她今年66岁,跟老伴儿结婚50年了,三儿一女,9个孙辈,老伴儿在甘肃天水当过几年兵,转业后回关桥小学做过老师,学生里不乏出息的,等等。正说着,马田虎那一直躲在门口向内张望的小儿子“嗖”地跑进来,也不搭理我们,自顾自趴在炕上玩起手机游戏,这么长时间被“冷落”的小男孩用这种方式求取着大人们的关注。果然,奶奶爱怜地帮他把蜷着的毛衣往下扯了扯,拍了拍他的屁股。

“平时家里话最多的就是他,”马田虎说,看上去年纪很轻的他已经是三个男孩的父亲。马田虎曾在新疆、内蒙打过工,在北京朝阳区做过一段时间保安,小镇开工后,他就回到了家乡,在华润的工地干活儿,经常跟华润项目人员打交道的他,普通话说得很溜。

在家门口打工让他觉得安心,父母年纪大了,不让他们兄弟走太远。不久前,他的哥哥也住进了华润的集中安置房。

窗外的雪越下越大,屋里却一点也不觉着冷。马田虎跟我们打起了过冬取暖的小算盘,新房子装上了地暖,1度电不到四毛五,一个取暖季烧7、8吨煤,五千块钱就能暖暖和和过冬了。今年他们将在新房度过第一个冬天。

说起新房,一家人都打开了话匣子,领着我们参观。这间淡紫色调、欧式吊顶的主卧内还嵌入了一个宽敞的衣帽间和一个卫生间,卫生间里装上了冲水马桶和电热水器,终于不用再烧水冲澡了。

难以想象,曾经西海固由于极度缺水,这个地区的穆斯林在礼拜前的净身都是用黄土代替的,叫“打土净”。项目组在关桥村原有100立方米的蓄水池上新建了一个500立方米的蓄水池,可以覆盖小镇范围内村民的日常用水需求,小镇新建和改建的房子也都装上了水厕,通了自来水。

马田虎家是小镇新建民居74栋中的一栋,光地基就打了1.6米,达到了8级抗震标准。

造成西海固悲情色彩的远不止于干旱贫瘠。如果你在百度搜索输入“海原”,第一页一定会出现与“海原大地震”相关的条目。1920年12月16日20时(民国9年),海原县和固原县一带发生里氏8.5级特大地震,共造成28.82万人死亡,是中国有地震记载中最高烈度的地震,亦是人类有史以来最高烈度的地震。全球96个地震监察局录得此次地震,余震持续了三年,造成了一条长达220公里的断裂带。震中海原烈度定级为12度,2万余平方公里几乎成了无人区,海原一县死亡73604人,全县六成人口在大震中灰飞烟灭。

1921年,国际饥饿协会的克劳斯(U.Close)、迈克考尔密克(E.Mccorrmic)等人对海原震区进行了调查,后在国家地理杂志发表文章“Where the mountains walked”。85年后,宁夏电视台播出了一部同名纪录片:《在山走动的地方》。

马田虎告诉我说去年房子就建好了,不过他花了很多心思和精力研究装修,跑了无数次县城的建材市场,目前还差厨房没装好。站在厨房门口,他给我们比划着,这边要装上橱柜,那边要装上燃气灶。“现在还用原先那种灶台,跟这个房子都不搭了,”马田虎说。在还没装好的厨房里,女主人已经开始张罗起午饭,蒸汽热腾腾地从灶上弥漫过来,混合着黄米饭的香味。马田虎的老母亲忽然紧紧攥着我的手,这下她不说话我也猜到了,赶忙说等下还要去另一户人家,不留下吃饭。推辞再三,热情的一家人终于不再挽留,不过马家媳妇麻利地装好了一大兜香水梨,一定要我们拿上。

一大家子执意要送我们出门,害羞的小男孩也跑了出来,躲到妈妈身后。在漫天雪花中,红色琉璃瓦下,一家人整整齐齐,好像一幅画。

第二站,我们来到生产队长冯彦录家,院门开着,却不见人。这户是改建房,项目组重新做了屋子的外立面和保暖,屋顶也铺了新的琉璃瓦,菜园外围砌上了新的围墙,地里种了茄子、辣椒、小白菜,还有小镇上几乎每家每户都会种植的香水梨树,几颗早已熟透的果子滚落到泥土里,忙碌的主人还来不及收。这时,女主人高志兰一路小跑而来,抱歉地解释说“掌柜的”去邻居家看牛了,自己刚从党群服务中心回来,今天,那里在举办一个免费的家政培训班。

高志兰带我们去看屋后头项目组帮着盖的新牛棚,冯家是小镇的基础母牛养殖示范户,去年刚从华润基础母牛银行领回来的三头母牛,今年就都怀上了小牛,用高志兰的话说,“下了儿子”,转眼两万块到手。她说,项目组还给家里造了锅炉房,下雪天烧起来,整间屋都暖烘烘的。

果然,堂屋里暖和亮堂。茶几上放着的一套茶具吸引了我的目光,白瓷上印着“中央代表团赠”。“大领导们都来过,”高志兰说。作为脱贫示范户,冯家是宁夏自治区干部考察扶贫工作时常常会来的地方。宁夏扶贫实施“530”计划,按照一户5头牛或30只羊的标准扶贫到户,照这么说,冯家确实算得上日子经营的蒸蒸日上的人家了。

正聊着,高志兰的儿媳妇挨着婆婆坐下来,安安静静听我们说话。我发现小镇年轻姑娘们总是特别腼腆,通常是一问一答,再不愿多说一句,倒是上了些年纪的妇女非常健谈,竹筒倒豆子一样,许是多年媳妇熬成婆吧。高志兰说自己有五个女儿,都嫁到了离小镇不远的外村,只有一个儿子留在身边。我忽然想起她家院子里的两眼水窖,据说从前西海固地区为了防备水荒,很多家庭都不止一个水窖,嫁女儿要看看对方家里有几个水窖,按照当年的标准,高志兰的媳妇算是嫁得很好了。

上世纪80年代以来,宁夏对西海固地区贫困人口先后实施了一系列移民工程,累计搬迁了66万贫困人口。“十二五”期间,35万贫困人口告别故土,去异地安家,追求更好的生活。我曾看过一张照片,迫于生计离开西海固的老人,翻过大山,回到自己破败荒芜的老屋前,默然垂首。农耕民族对于故土、故园的依恋,是刻进骨子、写在基因里的。我想,等到小镇的产业发展起来后,也会有越来越多外出务工的人,回到家乡,像马田虎一样,像冯英一样,在这片土地上,找到平静与幸福。

在我们离开这天,天气突然变得温和晴朗,西北秋天辽远空旷的天空洒下稀薄的阳光,足以让人忘记昨天的阴冷。汽车缓缓开出小镇,经过那所小学,那些小孩子明天就能见到华润又一批支教的老师了;道路拐角,车子路过冯姐的商铺,我脑海中不禁浮现出她坐在窗边精打细算着商铺装修方案的画面。开上空无一车的高速,车子陡然提速,海原的一切在疾速向我身后退去,那间空气浑浊的狭小办公室、没有一颗辣椒的“川味鱼”、老乡端给我们的堆到快溢出来的果盘、背着蜘蛛侠书包的小男孩……再见。

与来时一样,车窗外群山静默如迷,我忽然想起小镇保留下的那片公墓,那儿埋葬着一百年前海原大地震中瞬间消逝的生命。一百年在漫长的地质史上简直微不足道,荒丘变为绿洲,沧海演进桑田,哪个都需要酝酿上百万年,而在人类这里,只有极少数幸运儿能把生命抻展到一百年那么长。可是,如果跳出个体生命的维度去重新审视,人类族群的生命历程却是那么强韧而漫长,在这片曾经最荒凉贫瘠的土地上,世代繁衍,新生和死亡相继发生,离别和归来渐次上演,他们承受着痛苦与狂喜,忍耐平淡和庸常,抗过毁灭性的大地震,撑过灾年的大饥荒,背负着责任,积累着能量,穷尽生活全部的可能性,推着下一代往前走,往前走,总有人会看到质变的发生。

我想这大概就是支撑着他们努力生活的信念吧。天气会暖和起来的,雨水也会来的,要活下去,要好好活着。

(本刊 吴曼至采访撰稿)